籠目柄の着物の季節は夏・通年

籠目柄が水辺の景色とともに用いられている場合は夏に着ましょう。

籠目柄が水辺の景色とともに用いられている場合は夏に着ましょう。

網目がデザイン化されている柄は通年着ることができます。

籠目柄の着物の意味

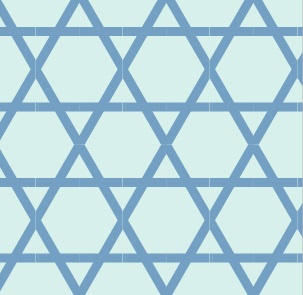

籠目は単純に編まれた竹籠の網目から生まれたデザインです。

江戸時代には籠目は鬼が嫌うと考えられ魔除けとして浴衣などに用いられるようになりました。

そのため籠目の1つをデザイン化した六芒星(ろくぼうせい)は魔除けとしての意味もあります。

籠目と組み合わせることの多い着物の柄

柳柄の着物の季節は夏・通年 柳が水ともに描かれた場合は夏に着るのがおすすめです。 和歌では春の情景として詠まれることの多い柳ですが、着物の柄としては橋、水と組み合わされるため夏によく用いられます。 雪 ... 続きを見る 椿柄の着物の季節は冬・通年 椿は春を待つ花として冬の季節感を表します。 椿が写実的、かつ単独で描かれている場合は冬に着用するのがおすすめです。 椿は桜や梅とは違い、葉や枝と一緒に描かれることの多い柄で ... 続きを見る 杜若柄の着物の季節は春 杜若が写実的、かつ単独で描かれている場合は5月~6月初旬(初夏)に着るのがおすすめです。 流水とともに組み合わされた場合、夏の着物のモチーフとしてよく用いられます。 他の季節の ... 続きを見る 花車柄の着物の季節は通年 花車自体には四季の花が描かれることが特徴です。 そのため通年着ることができます。 花車柄の着物の意味 花車とは、御所車と花を合わせた図柄のことをさします。 花車は江戸時代から ... 続きを見る 菊柄の着物の季節は秋・通年 菊が咲くのは10月~11月頃です。 菊が写実的、かつ単独で描かれている場合は菊の咲く季節を先取りして着るのがおすすめです。 桜など他の季節を表す花と一緒に描かれた場合や、菊 ... 続きを見る 牡丹柄の着物の季節は春・通年 牡丹が咲くのは4月~5月です。 牡丹が写実的、かつ単独で描かれている場合は牡丹が咲く半月ほど前から着ましょう。 雪囲い・菰(こも)と共に描かれている寒牡丹は10月下旬~1 ... 続きを見る 着物の柄に用いられる植物を一覧で紹介します。 基本的に、花だけがデザイン化された柄は通年、花とともに茎や葉が描かれた写実的な植物の柄は季節に沿って着るのがおすすめです。 植物の着物の柄一覧 続きを見る 続きを見る 水に関連する着物の柄 続きを見る

柳柄の着物は夏・通年に着よう

椿柄の着物は冬・通年に着よう

杜若(かきつばた)柄の着物は春に着よう

花車柄の着物は通年に着よう

菊柄の着物は秋・通年に着よう

牡丹柄の着物は春・通年に着よう

植物の着物の柄

動物の着物の柄

水(みず)の着物の柄

籠目に関連する着物の柄

続きを見る 器物文様とは、道具や生活用具を文様化したものです。 調度品や食器、楽器、装身具、遊戯具、武具、宗教具など器物文様の種類は多くあります。 江戸時代になって友禅染が登場したことにより、細かな絵画的文様を施 ... 続きを見る 蛇籠柄の着物の季節は夏・通年 蛇籠は水辺の風景として描かれるため夏に着るのがおすすめです。 蛇籠柄の着物の意味 蛇籠は、中に石を詰めて河川の護岸に用いる円筒形の竹籠のことです。 大蛇が伏しているように ... 続きを見る 花籠柄の着物の季節は通年 花籠は竹で編んだ籠に花を盛った柄です。 花籠は春の若菜摘みを連想させるため、春の花とともに描かれることが多いです。 籠とともに秋草が描かれている場合は夏に着ましょう。 桜と紅 ... 続きを見る

幾何学模様の着物の柄

器物の着物の柄

蛇籠(じゃかご)柄の着物は夏・通年に着よう

花籠(はなかご)柄の着物は通年に着よう

籠目柄の着物の関連商品

楽天市場の商品を紹介します。

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/18164a45.7e9427f6.18164a46.76886f5a/?me_id=1244170&item_id=10004303&m=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fobisenmon%2Fcabinet%2Fkomono%2F5323_top_r.jpg%3F_ex%3D80x80&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fobisenmon%2Fcabinet%2Fkomono%2F5323_top_r.jpg%3F_ex%3D128x128&s=128x128&t=picttext) |

【再入荷!】帯留め おびやオリジナル 銀細工「籠目」京都老舗 京錺 竹影堂 謹製... |

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/18158070.e8126d83.18158071.eb46a655/?me_id=1299489&item_id=10000032&m=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fauc-niko-towel%2Fcabinet%2F06197317%2Fimgrc0068551983.jpg%3F_ex%3D80x80&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fauc-niko-towel%2Fcabinet%2F06197317%2Fimgrc0068551983.jpg%3F_ex%3D128x128&s=128x128&t=picttext) |

日本製 手ぬぐい 小紋柄 かごめ 【メール便OK】 |